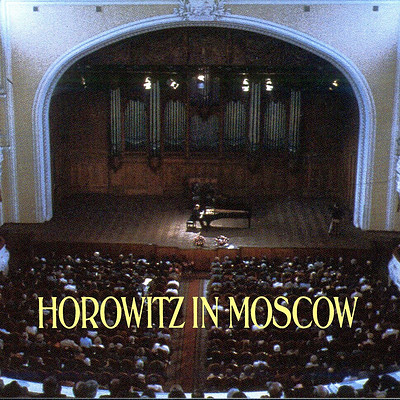

1986年,82岁高龄的霍洛维兹在戈尔巴乔夫的邀请下,返回生养他的俄罗斯,举行了一场音乐会。不过,他只演奏了一场。不知这是他个人的决定,还是当局的决定。

这是一场游子还乡的悲情演出,不论演奏者或听众,感受的不仅是钢琴演奏艺术,还共同演出了那场戏剧人生的最后一幕。多少场景、细节、伏笔、人物、矛盾、冲突……人生所有的不得已,都在那唯一一场演出中,在每一个音符的跳跃中一一交割。霍洛维兹的音乐,不可颠覆地从渺远的高处,悲悯地俯视着将他长久拒绝于国门之外的、生养他的俄罗斯,俯视着泪流满面、百感交集的听众。

霍洛维兹,他那特有的“左手低音”,总会不由分说地从听众的心坎上卷起热望和哀思。这场音乐会,他依然弹奏他最擅长的曲目。弹起斯卡拉第,一路掉落精致的珍珠;他手下的李斯特有种神秘的味道,前所未有地燃烧着天才的热情;他的拉赫玛尼诺夫和斯克里亚宾又华丽又悲凉,雄浑的意境里暗藏侠骨柔情。他有这么多让人疯魔的特质:大刀阔斧的阳刚气、浓厚而层次分明的色彩、卷舒自如的呼吸、几乎与生俱来的浪漫情怀、意兴所至的神来之笔……

尽管,同一级别的大师里,数霍洛维兹招致的非议最多:他技巧很好,但喜欢炫技,个人色彩太重,太随意——无论弹谁的作品,听上去都象他自己。这些评论有道理,可是,对霍洛维兹来说没什么意义——他知道自己的天赋和使命,知道该怎么去表达自己的激情——他是为这个才弹琴的。霍洛维兹的琴声里不乏直接来自人性的朴素、犷野的冲动,闻者胸中自有热血,哪经得起这般呼唤!其他演奏大师常在让我惊佩的同时,隐约听到他们倾诉成功背后的艰辛,而霍洛维兹早已用更大的劳苦抹去了劳苦的痕迹,以更辛勤的雕饰超越了表面的繁华,打磨出了一个赤子充满情爱的世界。他在恣肆的琴声里朗声宣告弹琴是最大的快乐,音乐是人生的终极目标。

这场历史性的演出被记录了下来,直到今天一直都被认为是20世纪最杰出的现场音乐录音。霍洛维兹的唱片可以有选择地慢慢听,但这张不容错过。

展开

节目(15)

批量下载加载更多

主播信息

Love_small_cat

小喵陪你听古典

聆听美妙旋律、感受艺术真谛

--

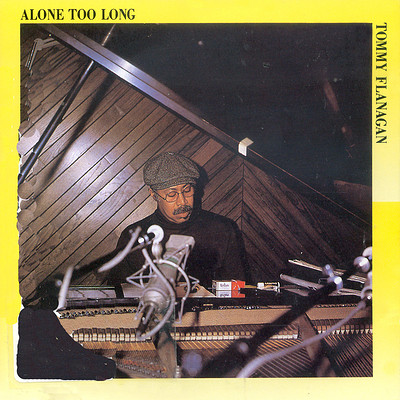

这张专辑是钢琴家汤米·弗拉纳根1977年12月在纽约录制的,收录了他的12首独奏作品。汤米·弗拉纳根的演奏是古典气质与爵士即兴的融合,旋律优美、音色通透明亮,极富灵感火花。

汤米·弗拉纳根(Tommy Flanagan,1930-2001)美国爵士钢琴大师,出生于底特律,因与艾拉·费茨杰拉德的合作为世人所熟知。他曾参与众多杰出的音乐专辑,例如:约翰·柯川的《巨人的步伐》(Giant Steps)、桑尼·罗林斯的《萨克斯风巨人》(Saxophone Colossus)以及魏斯·蒙哥马利(Wes Montgomery)的《不可斯议的爵士吉他》(The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery)等。

汤米·弗拉纳根虽然没有很高的知名度,但他确实是一位和弦技巧出众、相当完美无瑕的高雅的钢琴家。直到1980年代,他的才华得到迟来已久的承认。曾有唱片经销商向Norman Granz抱怨汤米·弗拉纳根的唱片老卖得不好,Norman Granz显得有些恼火地打断那位老兄的话:“妈的,如果有1500个人想听汤米·弗拉纳根, 他们也该有这样的权力!”

38

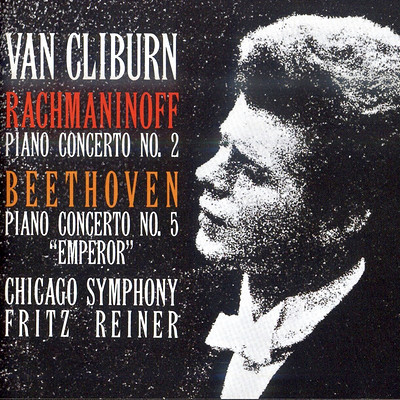

这张专辑是美国钢琴家范·克莱本与莱纳指挥的芝加哥交响乐团合作,演奏贝多芬《第五钢琴协奏曲“皇帝”》、拉赫玛尼诺夫《第二钢琴协奏曲》。

63

《仲夏夜之梦》序曲,作品21,作于1826年。此曲是门德尔松的代表作,它曲调明快、欢乐,是作者幸福生活、开朗情绪的写照。曲中展现了神话般的幻想、大自然的神秘色彩和诗情画意。全曲充满了一个十七岁的年轻人流露出的青春活力和清新气息,又体现了同龄人难以掌握的技巧和卓越的音乐表现力,充分表现出作曲家的创作风格及独特才华,是门德尔松创作历程中的一个里程碑。

舒伯特《罗莎蒙德》戏剧配乐,D797,全名应为《罗莎蒙德,塞浦路斯的公主》作于1823年。海尔米纳·赫兹作脚本。这部作品通俗易解,富有浓郁的诗意,音乐中的许多片段轻盈流畅,十分迷人,是舒伯特极具魅力的音乐作品之一。

大家都在听

索尔蒂《浪漫的俄罗斯》

这是一张录音与演奏技术均优异的专辑,指挥大师索尔蒂带领伦敦交响乐团以满满的张力与极快的速度演奏这些俄罗斯名家作品,使得整张专辑气势如万马奔腾,如长江之水一泻千里,聆来不仅畅快而且过瘾。

专辑录音优秀,有强大动态与浮凸音像,强奏时更能感受其无与伦比。《留声机》杂志做了如下的介绍:各方面表现均极出色,已难找到如此令人赞叹的演奏与录音了……不曾听过《路斯兰与鲁密拉序曲》以如此迅捷的速度演奏;想来是因伦敦交响的演奏技术优异,而这首作品以如此速度演奏并无不妥之故,录音质量极佳。《企鹅唱片评鉴》:索尔蒂以电光火石般的手法诠释有史以来最令人激赏的《路斯兰与鲁密拉序曲》,伦敦交响乐团的弦乐部份自始至终令人亢奋,这便是我们给予他们三星带花的原因。

这张专辑是著名的发烧录音,如今推出效果更佳的K2HD纯银CD版本,确实是古典乐迷和发烧友们的福音。

14

5期

5期

黄蒙拉《小提琴炫技小品集》

这张专辑的全部曲目由黄蒙拉亲自选取,从他参加帕格尼尼赛的获奖曲目到个人演奏会的压轴保留曲,首首都是对演奏者技术能力和音乐感染力的苛刻考验。这12首小品样式的独奏作品,风格跨度大,音乐景致缤纷多姿,炫技表演随处可见。既有技巧华丽、灵活妩媚的由伊萨依改编的圣-桑《圆舞曲随想曲》;也有不张扬技巧繁复,展现古典乐派典雅风格的贝多芬的《G大调浪漫曲》。克莱斯勒的《中国花鼓》挥洒出小提琴无限的表现力,而帕格尼尼的《‘我心惆怅’引子和变奏》的超高难度,则是把黄蒙拉全面的演奏技巧,纤毫毕现得展现在飞旋的音符里。黄蒙拉的演奏以技术见长,擅于把握高难度作品,稳定的心理表现和全情投入的表演情绪,使他的演奏既彰显一丝不苟的严谨,又融汇丰富的个性元素。听他演奏高难度曲目,没有向技术挑战的捉襟见肘,那份游刃有余的从容会从琴弦里扑面而来。

15

12期

12期

李赫特《钢琴独奏录音辑》

这套合辑收录了钢琴家李赫特的多张钢琴独奏唱片。虽然李赫特通常避免成为一个“完美主义者”,但这个系列的作品和作曲家的范围广泛而丰富。李赫特不喜欢在录音棚演奏,但合辑中大部分的录音资料,包括穆索尔斯基《图画展览会》、李斯特《b小调奏鸣曲》、韦伯《d小调奏鸣曲》、德彪西《Estampes》、斯克里亚宾《第五奏鸣曲》和舒曼《C大调幻想曲》,拉赫玛尼诺夫《前奏曲》、普罗科菲耶夫《第八奏鸣曲》以及肖斯塔科维奇的六首《前奏曲和赋格曲》仍然是经典的录音室录音。

从1956年到1992年,这套合辑还展示了李赫特从难以捉摸的激情青年到朴素的键盘老手的演变过程。如果李赫特对晚期巴赫和莫扎特作品的“素简”式诠释是一种后天的品味,那么我们就无法否认这位钢琴家的专注和迷人的演奏是多么引人入胜。以前错过这些唱片的李赫特粉丝会发现这套合辑是真正的性价比逆天。

--

427期

427期

契达申科《肖斯塔科维奇·第十三交响曲》

这张专辑是契达申科指挥科隆古泽尼希管弦乐团与布拉格爱乐合唱团,演奏肖斯塔科维奇《第十三交响曲》。

《降b小调第十三交响曲》作品113,为男低音、男低音合唱团与乐团而作,完成于1962年。作为“革命三部曲”的最后一部,当肖斯塔科维奇完成了《第十二交响曲》并作首演后,便立即动笔开始创作另一部交响曲。他曾向作曲家杰尼索夫和评论家科高夫分别提及过他对任何形式的反犹太主义行为都极为憎恨,因此,犹太人的惨况和苏共之间的联系,就因叶夫图申科的诗篇而串联起来。再加上叶夫图申科的诗篇出版后未有惹来官方的批评或禁制,肖斯塔科维奇看准了时机,便从诗集中抽出了部分内容来加进在新的交响曲当中。

--

5期

5期

斯蒂芬·霍夫《钢琴演奏录音》

这套9CD合辑收录了钢琴家斯蒂芬·霍夫1987-1998年间的演奏录音,包括:莫扎特、勃拉姆斯的钢琴协奏曲;李斯特、舒曼、布里顿的独奏作品,还有两张钢琴小品集。在这些录音中,我们能领会到斯蒂芬·霍夫身为钢琴家的独特触键、他的音乐性以及处理音乐作品时的严谨与智慧。而担任协奏的则是布瑞顿·汤玛斯指挥的哈勒管弦乐团、安德鲁·戴维斯指挥的BBC交响乐团。

在两张李斯特钢琴独奏作品专辑中,霍夫在诠释上融入了自己的想法,营造出大量的色彩,音符如同流水般的流动,并塑造放大出作品的深度。

从莫扎特到舒曼、勃拉姆斯到布里顿,回顾这些伟大的作曲家,并同时展现他自己的改编作品,透过这些斯蒂芬·霍夫的早期录音,呈现出一位年轻音乐家的迷人形象,他的聪明与才华、艺术家的智慧以及其对创作的渴求如今依然存在,而且越发成熟且深具魅力。

--

113期

113期

打开APP,高品质·离线听

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司