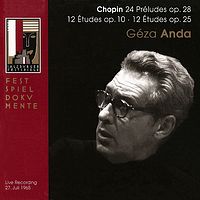

安达《肖邦·前奏曲、练习曲全集》

这张专辑是钢琴家安达1965年7月27日在萨尔兹堡音乐节的现场录音。曲目包括肖邦的24首《前奏曲》、24首《练习曲》。比较起来,音乐会前半部分的肖邦《前奏曲》,发挥稍逊于《练习曲》,安达演奏的肖邦《练习曲》独具生动的气韵,而演奏《前奏曲》时尚未达到最佳状态,相比之下,显得平实了一些。

肖邦一共创作了26首前奏曲,包括作品28的24首、作品45以及无编号的《降A大调前奏曲》。肖邦的每一首前奏曲都是一幅完整的图画或印象。肖邦自幼体弱多病,27岁时,由于肺病缠身,朋友们陪伴他去地中海的梅杰凯岛上去疗养。在那里,肖邦获得灵感,创作了作品28的24首前奏曲。这些是前奏曲按十二平均律的律制方法,从C大调开始到b小调,以不同的24个调写成的,其排列方法为五度循环,即第一首为C大调,第二首为它的关系小调a小调,第三首为C大调的上方五度的G大调,第四首为其关系小调e小调……依此类推,最后有24首乐曲。有人认为由于这24首前奏曲关系紧密,应看作是一部音乐作品,做连续演奏。这24首前奏曲一般以一个短小的乐思为中心而构成,但是乐思并不是只做单纯的反复,也不做技巧的展开,而是按肖邦的感情做惊人的发展,其中有些曲子有着超凡的演奏技巧,绝不是容易演奏的作品。

《练习曲》作品10,作于1832-1836年间。献给李斯特的夫人阿古尔特伯爵夫人,后来他们的女儿科西玛嫁给理查特·华格纳。虽然作品10和作品25是在同一时间写成的,但是作品25相比起来更像音乐作品,而不是一些技术难题的攻破。

《练习曲》作品25,也是由12首曲子组成,除第12首写于1831年冬天外,其余都写于1836—1837年间。

--

48期

48期