这张专辑是萨宾梅耶管乐合奏团1996年录制的,演奏莫扎特的两部《小夜曲》。

《降E大调第十一号小夜曲》K375,管乐八重奏曲,作于1781-1782年。为任职于宫廷的H·希凯尔的妹妹而作。乐器编制为双簧管二、单簧管二、法国号二、低音管二。

《c小调第十二号小夜曲》K388,作于1782年。乐器编制为2支双簧管、2支单簧管、2支圆号、2支低音管。

展开

节目(12)

批量下载加载更多

主播信息

Love_small_cat

小喵陪你听古典

聆听美妙旋律、感受艺术真谛

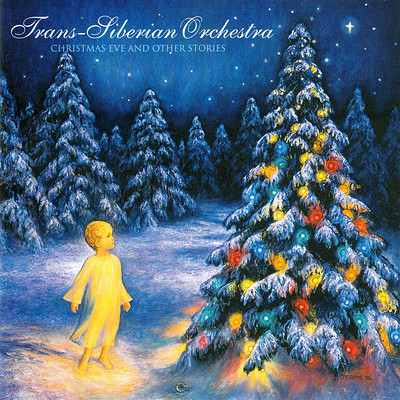

15

这张专辑是横越西伯利亚乐团(TSO)1996年发行的,风格定位在抒情式的故事音乐,而从专辑名字及曲目中不难发现其主要是以圣诞节为主线,歌唱圣诞的欢乐气氛以及温馨故事。交响乐团与乐队的配合,众人的合唱,加上女主唱清亮高亢的声音,曲调柔软的金属,神圣而且唯美。

--

这张专辑是赫尔曼·麦克斯指挥莱茵邮报唱诗班、德国童声合唱团,与几位歌唱家合作,演唱卡尔·海因里希·格劳恩《圣诞清唱剧》。

60

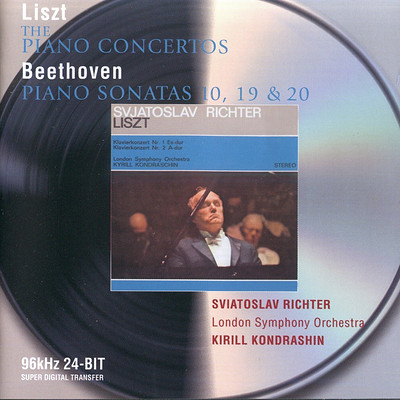

这张专辑是钢琴大师李赫特与康德拉辛率领的伦敦交响乐团合作,演奏李斯特的第一、第二钢琴协奏曲。后面还附加了里赫特演奏的三部贝多芬钢琴奏鸣曲。

这是飞利普唱片目录上的最佳类比录音之一,于1961年的伦敦,由鬼才罗伯特·范恩(Robert Fine)用三咪式摆位,35mm胶片的录音。这同时也是李赫特最出色的演奏之一,音乐的力量,势若万马千军;无敌的指法,快如闪光、劲若电殛。听者肯定会震慑于大师之神威。指挥康德拉辛把乐谱视为最具艺术价值的巨作般处理,至今亦未听过第二位指挥家有如此认真细致、一丝不苟的李斯特钢琴协奏曲演出。伦敦交响乐团的演出亦是光采耀目,成果斐然。录音像近距离特写,毫无保留地呈现在听者眼前。堪称李斯特钢琴协奏曲中的皇牌唱片。

唱片公司对于这个录音是相当珍视的,并作为其“引以自豪的古典音乐大师艺术极品”而推出的徽章系列中的一张唱片。其录音制作之佳,自是无需多说,而伦敦交响乐团的演奏效果,也是意外的出色。以第一协奏曲而言,乐队部分直如海水碧波荡漾,就已神色逼人,叫人屏息而听。但真正叫绝的还是在钢琴进入以后,似乎竟有了阳光穿透大海深处般的效果,将所到之处装点得波光粼粼,搅出满眼的瑰丽奇景。这或许正是所谓里赫特的“刚阳之气”使然吧。李斯特的第一协奏曲,以李斯特那色彩鲜明对比所造成的强烈效果而言,里赫特和康德拉辛合作的这个录音中的表达无疑是最成功的,即使在更为精致而抒情的第二协奏曲中,他们也将这一特色发挥得淋漓尽致,简直无有出其右者。康德拉辛忘我投入中激发出来的炽热之情,与里赫特磐石般镇定自若而弹指幻化缤纷,形成绝妙相应,这里才能够说有李斯特本色再现。难怪1961年的录音,至今恐怕仍是李斯特这两首协奏曲的一个最佳诠释。

大家都在听

法佐·赛依《莫扎特钢琴奏鸣曲全集》(2)

这张专辑是钢琴家法佐·赛依,演奏莫扎特的四部钢琴奏鸣曲。

《C大调第十钢琴奏鸣曲》K330,作于1781-1783年。此曲因在巴黎期间创作,有法国风味。第一乐章,中庸的快板,C大调,奏鸣曲式。在第一主题后,接着是属调的第二主题,呈示部最后以4小节尾奏收束。发展部类似插句形式,转调频繁,再现部照原型再现。第二乐章,如歌似的行板,F大调,二段体。优美的主题呈示,又反复后进入下一部分,这一部分也加以反复,接着第二部分变为F小调,有对照性的优美情调。这一段也作2次反复,然后再现F大调的主题。第三乐章,小快板,C大调,奏鸣曲式。在轻快的第一主题后,经过经过句,以属调表现第二主题,以小尾奏结束呈示部。然后夹着像第一乐章一样自由的发展部,进行至再现部,第一主题、第二主题出现后,以尾奏作终结。

《C大调第十六钢琴奏鸣曲》K545,作于1788年。第一乐章,快板,C大调,奏鸣曲式。第一主题极单纯,音阶性的经过句后,以属调表现第一主题,这个主题与《D大调长笛协奏曲》的第一乐章第二主题儿乎相同。在左手与右手交互奏出分散和弦音型后,为呈示部尾声。发展部承接呈示部尾声音型,a小调两手交互发展。再现部以F大调再现第一主题,C大调再现第二主题。第二乐章,行板,G大调,三段体。在阿尔贝提低音下奏出主题,变奏后以D大调像是主题衍生出的旋律。再经过主要主题的变奏后,以g小调经降B大调至c小调、g小调转调,引导七题再现后,进入尾奏而结尾。第三乐章,小快板的回旋曲,C大调。回旋主题呈示后,第一插句为G大调,来自主题的8分音符音型,第二插句为a小调。主题作第三次呈示后,以8分音符的音群构成的尾奏结束。

《C大调第七钢琴奏鸣曲》K309,作于1777年。此曲是莫扎特在前往曼海姆和巴黎的旅程途中写作。

《C大调第一钢琴奏鸣曲》K279,作于1774年。1772年春,莫扎特第三次自意大利旅行回来,又去维也纳。此曲当时是为大键琴而作。

--

12期

12期

阿妮雅·多尔夫曼《RCA录音全集》

这套9CD合辑收录了钢琴家阿妮雅·多尔夫曼1939年至1959年间在RCA Victor唱片公司发行的全部专辑。2017年Sony公司采用24位、192kHz技术,将原始模拟母带进行数码转制,声音效果非常理想,而且使用原版LP封面制作CD封面,历史感十足。合辑收录了阿妮雅·多尔夫曼与托斯卡尼尼的合作,包括1939年录制的罕见的贝多芬《合唱幻想曲》和1945年贝多芬《第一钢琴协奏曲》。

在曲目方面,涵盖了不多的几位作曲家:贝多芬、肖邦、格里格、梅诺蒂(只有一个中型作品)、门德尔松、舒曼、柴科夫斯基。可以看出,多尔夫曼最喜爱的作曲家是舒曼,她演奏的舒曼作品,拥有所有的技巧、诠释、音乐性、权威性。她演奏的门德尔松《无词歌》、柴科夫斯基《为年轻人而作》和《季节》都非常好,但缺乏一点点创新与新鲜感。

阿妮雅·多尔夫曼(Ania Dorfmann,1899年7月9日-1984年4月21日),俄罗斯裔美国钢琴家和教师,曾在纽约茱莉亚音乐学院任教多年,是托斯卡尼尼时代为数不多的女钢琴家中的第一位。阿妮雅·多尔夫曼是茱莉亚音乐学院最受尊敬的钢琴老师之一。这套合辑的发行,使她作为一名唱片演奏家所取得的巨大成就,也终于得到了应有的回报。多尔夫曼是第一位与托斯卡尼尼合作的女性钢琴独奏者,他们1945年录制的贝多芬《第一钢琴协奏曲》具有历史意义,这标志着这位钢琴家与RCA唱片合作的开始。

--

145期

145期

费德勒《西部大赶集》

这张专辑是费德勒指挥波士顿通俗管弦乐团,演奏美国西部音乐。专辑的音乐具有浓郁的美国西部地域特色,生动地表现了牛仔豪爽。洒脱而温柔多情的的骑士英姿,节奏明快让人热血沸腾,而慢板弦乐如丝绸般轻轻飘出,让人感到无比的温馨专辑共有18首,首好听。菲德勒指挥波士顿通俗管弦乐团演奏的美国西部音乐,具有浓郁的美国西部地域特色,生动地表现了牛仔豪爽。洒脱而温柔多情的的骑士英姿,节奏明快让人热血沸腾,而慢板弦乐如丝绸般轻轻飘出,让人感到无比的温馨。

伟大的美国指挥家阿瑟·费德勒,多年来不遗余力地在通俗与古典之间寻求共存之道。这张专辑就能很好的反映这一点。每一首作品可谓是这些曲目的首选版本。演奏极其精彩,让听者在熟悉的旋律中热血沸腾,同时录音也非常出色,达到天碟的级别,是TAS榜上有名的发烧唱片。

--

18期

18期

爱丽索·博尔科瓦茨的艺术

这张专辑是钢琴家爱丽索·博尔科瓦茨演奏贝多芬、米歇尔·索尼、肖邦的钢琴独奏作品。其中《美之序言》是由爱丽索·博尔科瓦茨的恩师法国钢琴家、作曲家米歇尔·索尼创作的,她将这首乐曲诠释得淋漓尽致。

贝多芬《d小调第十七号钢琴奏鸣曲“暴风雨”》作品31第二首,作于1802年夏。此曲位列贝多芬最受欢迎的奏鸣曲之中,是当之无愧的,它是贝多芬最富有美妙诗趣灵感的作品之一,充满成熟的音乐风格和传递出来的浪漫主义精神,具有强烈的艺术特色,它代表了贝多芬的作曲原则和创作成就,在中期具有里程碑的意义。

肖邦《f小调第四叙事曲》作品52第四首,作于1842年2月。此曲是一首悲剧性的叙事曲,全曲节奏跌宕起伏,时柔时刚,弹奏难度较大。整个作品中肖邦完全没有采用情绪的对比,只有一些抒情色彩相近、而音调完全不同的音乐形象相互交替,仅在末尾才出现肖邦大型作品中特有的悲壮、激昂和慷慨的形象。它是肖邦晚期心情的自我抒发,没有较为具体的标题性。

肖邦《b小调第三钢琴奏鸣曲》作品58,作于1844年。此曲是肖邦与乔治·桑一起在诺安时创作的。正值华沙起义后肖邦流亡巴黎时期,作曲家把对祖国沦亡的极度悲痛、对侵略者的极度憎恨和对美好生活的向往全部倾入作品中,音乐成为表现其爱国主义情感的核心。基本情调是明朗的抒情,其发展的结果是欢乐的、乐观的和肯定生活的。

--

9期

9期

打开APP,高品质·离线听

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司