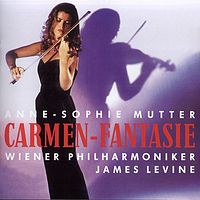

穆洛娃《镜中奇缘》

这张专辑是穆洛娃受丈夫马修·巴利影响而录制的,她说最喜欢霍斯利乐队的《我呼吸的空气》,它被改编成一曲慵懒性感的探戈,并带上了一丝德彪西的风韵,结尾是她的华彩演绎,先是向上自由地飞翔,仰望蓝天,也经历风雨,之后带着满足回归。

马修·巴利是一位优秀的大提琴家,早先曾是伦敦交响乐团的团员,后来离开古典乐团,组织了爵士乐团自行演出。巴利将穆洛娃介绍给爵士钢琴家朱利安‧约瑟夫与鼓手保罗‧克拉维斯,他们原先都是古典乐手,后来转行蓝调音乐。穆洛娃通了他们的演奏之后,非常羡慕蓝调在音乐表达中的那份自由自在。

穆洛娃说:“演奏蓝调需要很大的勇气,我以前以为自己永远也无法做到这一点。演奏了30年的古典音乐,一旦离开乐谱我就无所适从,不知该如何演奏下去。然而巴利改变了我。”有一次,当他们两人在澳洲雪梨旅行时,巴利关上旅馆的房间门,以大提琴奏出一段蓝调音乐,“接下来,我自己演出一段和弦,巴利亦随即奏出一段旋律,我们交替演奏着各自的乐句,我完全被这样的演出形式征服了,感受到一种彻底解脱的自由,非常的兴奋。”

15

15期

15期