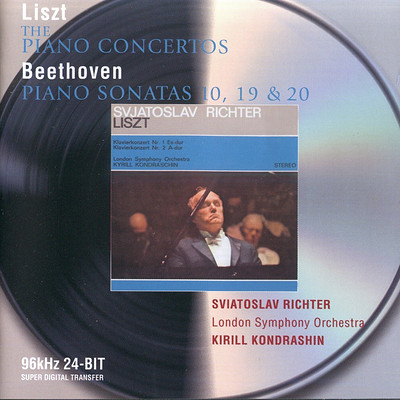

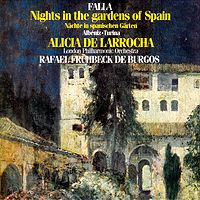

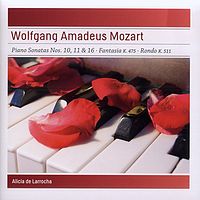

拉罗查《莫扎特钢琴奏鸣曲》

这张专辑是西班牙国宝级的女钢琴家拉罗查,演奏莫扎特清新自然、鬼斧神工的三部《钢琴奏鸣曲》K.330、331、545和《幻想曲》K.475、《回旋曲》K.511。从录音能感受到乐曲那如日光之七彩融于一体的,出奇的妩媚、温存和飘逸。

《日本唱片艺术》评价拉罗查“除了擅长西班牙作品外,弹奏莫扎特的钢琴曲也是她的看家本领,她弹奏的莫扎特《钢琴奏鸣曲》不愠不火,简朴中蕴含着浓厚的诗意”,因此,她被尊称为“莫扎特夫人”。

她在这张专辑中的演奏,含蓄内敛、充满诗情画意,给人以自信、简朴的感觉。其中,脍炙人口的《A大调钢琴奏鸣曲》K.331第三乐章《土耳其进行曲》演奏得更是饶富趣味。专辑的演奏、录音都是一流,获得《日本唱片艺术》的推荐。这张24位版本比老版音质更加细腻,音色更加圆润动听,动态也更加庞大。

--

11期

11期