46期

46期

今天的妹子最怕啥,胖。最怕哪胖,脸。

如果你是个大脸妹子,咋办?来照一次京剧照吧,京剧的化妆术是大脸妹子的福音。

不知怎么着就流行起了锥子脸,好像我们今天以脸小为美,其实这种审美观一直如此。

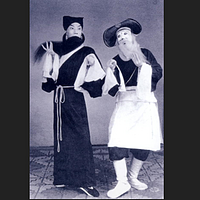

你看看京剧舞台上的旦角儿,就是年轻女性角色,扮出来都是小脸,注意是扮出来,为什么要强调这点,因为京剧演员最好还是脸大一点,要靠化妆术把你的脸变小。

什么化妆术这么神奇?就是贴片子。

你看旦角儿的脸上都有两张黒黑的像鬓角似的东西,那个就叫片子。为什么说京剧演员脸最好大点呢,因为要贴片子,脸太小一贴就没脸了。但是,小脸唱戏也可以,老祖宗很聪明,脸小的演员把片子往后帖,脸大就往前贴,最终都显出一张瓜子脸。

这么聪明的办法是谁想出来的呢,此人名叫魏长生,以魏三儿的称呼更广为人知。魏三尔给戏曲留下了两件发明,一个是贴片子,一个是绑跷。绑跷就是假小脚,男人没有三寸金莲,就做了一个这种假小脚,一个木托子绑在脚上,用大脚趾伸进小鞋,等于是芭蕾舞的站姿,但比芭蕾舞还难,因为要站一整出戏。后来,这种方式被认为摧残人被废弃不用了,现在有的演员又把它捡回来了,因为有的戏,专门要展现跷功,非常考验功夫,恢复我认为是好事。

还是说贴片子,魏三儿是乾隆年间北京最红的演员,尤其擅演粉戏,以一出《滚楼》风靡京华。《滚楼》就是宋江坐楼杀惜的故事,魏三儿演的阎婆惜以风骚妖冶见长,据说当时看的人无不春意盎然。当然,那个时候还没有京剧,魏三儿唱的是秦腔。后来,这个魏三儿演粉戏的名气都传到宫里了,乾隆下旨,把他永远驱逐出京。这个魏三儿本事真大,北京不让待了,人家跑扬州去了,到了扬州照样火,别的演员纷纷向他学,由此他发明的绑跷、贴片子被各个剧种学习,成了戏曲化妆的通例。片子是用头发制成,拿榆树皮刨花泡制的黏液作为粘贴,脑门上贴7个小弯儿,鬓角边再贴上两片大柳。

京剧的旦角儿化妆除了贴片子,还有一个秘诀很美观,你想一想,人的五官遮住哪不难看?耳朵。咱们留长发的妹子不也是盖住耳朵吗,哎,京剧也是这样,他用贴花把耳朵包裹起来,露出来的是漂亮的绢花。

还有一个秘诀就是吊眉,人的眉毛吊起来显得就精神,所以京剧演员都要吊眉,这个办法叫勒头。用勒头带把眉毛使劲往上吊,绑在太阳穴的位置,这是个需要适应的过程,第一次勒头很痛苦,如果绑的不合适,可能造成呕吐、头晕。

有的人喜欢京剧,就是从服装扮相上开始的,近来拍一张京剧艺术照也是都市女孩儿的一种时尚新选择,我建议每个妹子都应该去体验一下,给自己留下一个古典美人的倩影。

今天继续请刘姝琪小美女唱一段花旦戏《霍小玉》,这段唱就是女孩子要去见男朋友,之前精心打扮又心怀忐忑,充分展现恋爱中少女的细腻心思,其中有两句词:非是梳妆太迟慢,女子人人是这般。女朋友打扮要等得,这是恋爱必修课。

218期

218期

81期

81期

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司